ハピネス訪問看護ステーションでは、本日「ハラスメント等防止研修」を実施しました。当ステーションは、精神科に特化した訪問看護を提供しており、日々、利用者様やご家族と密接に関わる業務を行っています。そのため、職場内のハラスメント対策はもちろんのこと、スタッフ同士が安心して働ける環境を整えることが重要です。

今回は、ハラスメントに関する基本的な知識を学ぶだけでなく、具体的な事例をもとにどのように対応すべきかを考える内容となりました。

◎ハラスメントとは?

まず研修では「ハラスメントとは何か?」という基本的な定義から学びました。ハラスメントは、単に「相手が嫌がることをする」だけではなく、「相手が不快に感じる言動」によって、精神的・身体的な苦痛を与える行為全般を指します。代表的なものとして、以下のような種類があります。

• パワーハラスメント(パワハラ):上司や同僚が、職場内での優位な立場を利用して、暴言を吐いたり、不当な業務の押しつけを行ったりすること。

• セクシュアルハラスメント(セクハラ):性的な発言や行動によって、相手を不快にさせる行為。

• マタニティハラスメント(マタハラ):妊娠・出産・育児に関する嫌がらせや不利益な扱い。

• カスタマーハラスメント(カスハラ):利用者様やご家族からの過度なクレームや理不尽な要求。

ハラスメントは、受け手の感じ方によって成立することが多いため、「自分の発言や行動が相手にどう受け取られるか?」を常に意識することが大切です。

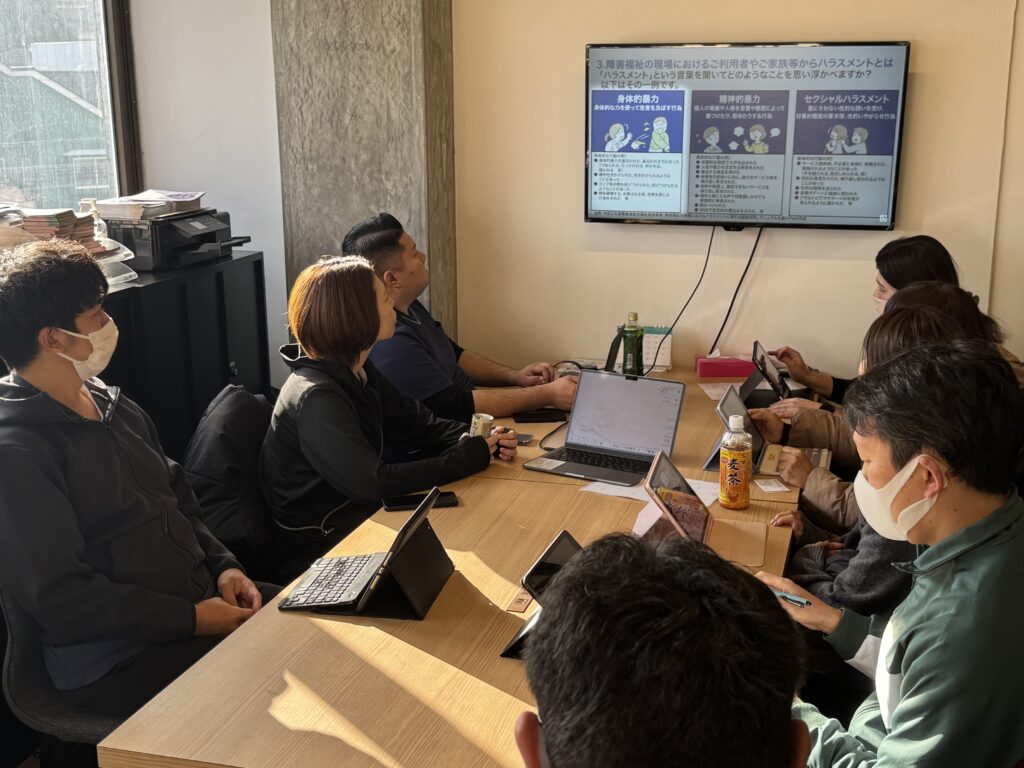

◎医療・福祉の現場におけるハラスメントの特殊性

訪問看護の現場では、利用者様やそのご家族と深く関わるため、一般的な職場よりもハラスメントが発生しやすい状況にあります。特に、以下のような場面で注意が必要です。

1. 利用者様やご家族からのハラスメント

• 訪問時に暴言を浴びせられる

• 身体に触れられるなどの不適切な接触

• 不当な要求を繰り返される

2. スタッフ同士のハラスメント

• 忙しさからくる言葉のきつさや感情的な対応

• 「これくらいできて当然」といった無意識のプレッシャー

• 業務の偏りや過剰な責任の押し付け

3. 管理者や上司からのハラスメント

• 必要以上の叱責や指導の仕方の問題

• 部下の意見を無視し、一方的に決定を押し付ける

• 配慮のない業務配置

これらの問題を放置すると、スタッフのモチベーションが低下し、最悪の場合、離職につながってしまいます。そのため、当ステーションでは、ハラスメントを防ぐための環境整備に力を入れています。

◎研修で学んだ「ハラスメントを防ぐための具体策」

今回の研修では、ハラスメントを防ぐために個人・組織としてできることについて、実践的な学びを深めました。主なポイントは以下の通りです。

1. 相手の気持ちを尊重するコミュニケーション

• 相手の立場に立って考える

• 言葉を選び、丁寧な対応を心がける

• 何気ない冗談や軽口にも注意を払う

2. ハラスメントのサインに気づく

• 「自分の言動が相手を傷つけていないか?」を振り返る

• 周囲でハラスメントが発生していないか注意を払う

• ハラスメントを受けた人が相談しやすい雰囲気を作る

3. 相談しやすい環境づくり

• スタッフ同士の信頼関係を築く

• ハラスメントに関する相談窓口を明確にする

• 「誰でも相談できる」安心感を与える

また、当ステーションでは、ハラスメントの被害を受けたスタッフが適切に対応できるよう、管理者が迅速に対処する仕組みを整えています。

◎研修後のスタッフの感想

「普段意識していなかった言動が、実はハラスメントに該当することがあると知り、驚きました。これからはより一層気をつけたいです。」

「利用者様からのハラスメントに対して、どのように対応すればよいか悩んでいましたが、今回の研修で具体的な対応策が学べてよかったです。」

「ハラスメントは職場だけでなく、家庭や友人関係にも影響する問題だと感じました。今後の人間関係全般に活かしていきたいです。」

スタッフ一人ひとりが、ハラスメントについて深く考える機会となり、とても有意義な研修になりました。

◎まとめ

ハラスメントは、誰もが加害者にも被害者にもなり得る問題です。だからこそ、日頃からお互いを思いやり、安心して働ける職場環境を作ることが重要です。ハピネス訪問看護ステーションでは、今回の研修をきっかけに、さらにハラスメントのない職場づくりを推進していきます。今後も、スタッフが安心して働ける環境を整え、利用者様により良いサービスを提供できるよう努めてまいります。