2025年3月14日、「日本精神科訪問看護協会×ZEST」のオンラインセミナーにて、当ステーションの中村が『精神科訪問看護の地域連携術』をテーマに講演を行いました。本セミナーには日本全国から多くの訪問看護師や精神科医療関係者が参加され、精神科訪問看護における地域連携の取り組みについて関心の高さがうかがえました。

中村は、まずハピネスが拠点を置く神戸市の地域特性に着目し、地域のニーズにどのように応えているかについて説明しました。神戸市の地域特性として、精神科病院が訪問看護ステーションを持っていることが多いことと、障がい者のセルフプラン率が高いという2点に注目し、ハピネスのような独立型のステーションに求められる支援の方向性を考えていきます。ハピネスは特に精神疾患を有する方ご本人やご家族からの直接の依頼が多く、その多くは就労や通所の安定といった目標を持たれています。そのため、ハピネス訪問看護ステーションは単なる医療支援にとどまらず、包括的なサポートが求められています。こうした背景を踏まえ、ハピネスではクライシス・プラン(CP-J)の積極的な活用を通じて、利用者の自立支援と地域連携の強化に取り組んできました。

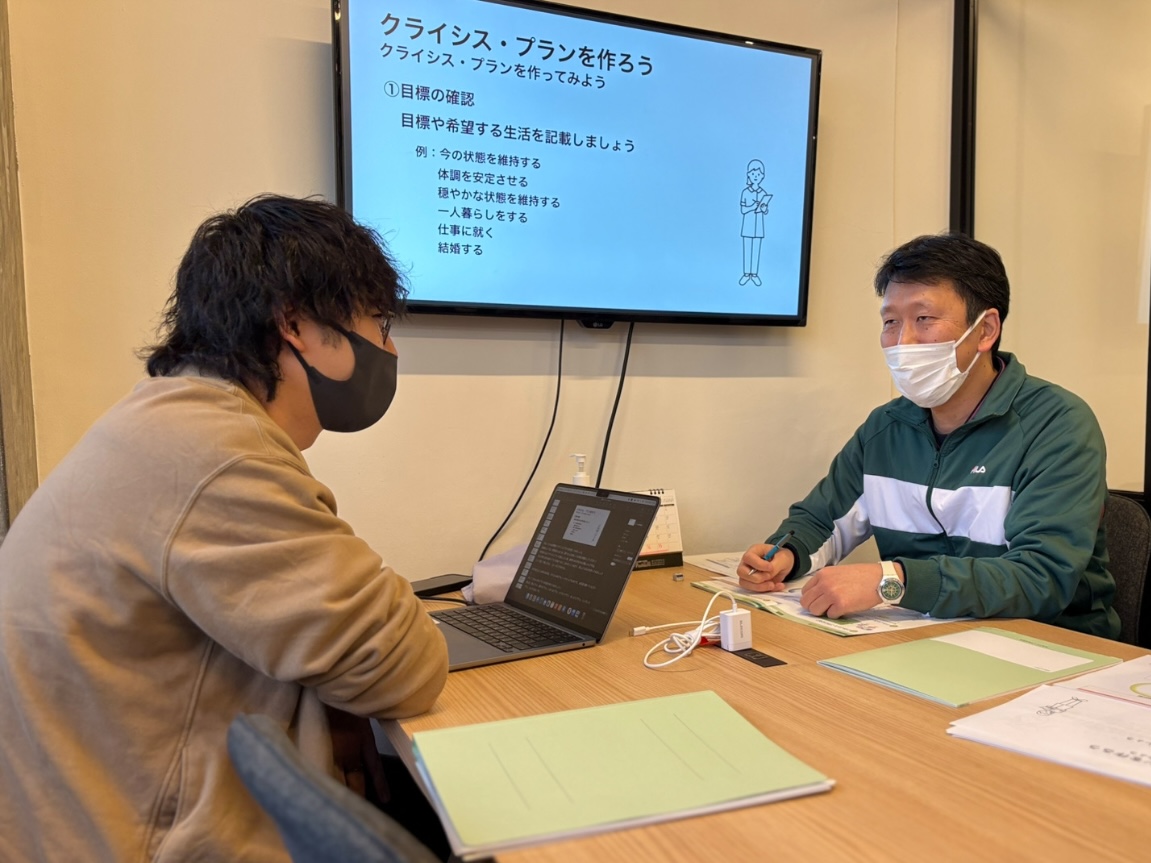

クライシス・プラン(CP-J)は、利用者さん自身が精神的な不調に陥った際にどうすればよいかを具体的に記載し、危機時に適切な対応を可能にするツールです。中村は、ハピネスがこのクライシス・プランを導入した経緯や、どのように地域連携に役立てているかを詳しく説明しました。導入当初は、利用者さんへの理解促進やスタッフへの教育が課題となりましたが、地域の関係機関との協力体制を強化することで、次第に効果を発揮するようになりました。

具体的な取り組みとして、中村は以下のような活動を紹介しました。

• 地域の医療機関や支援施設との情報共有

クライシス・プランを関係機関と共有することで、利用者さんが不調時に迅速かつ適切な支援を受けられる体制を整えました。また、ケースカンファレンスの際にもクライシス・プランを活用し、関係機関との連携を深めています。

• スタッフへの教育とケース検討

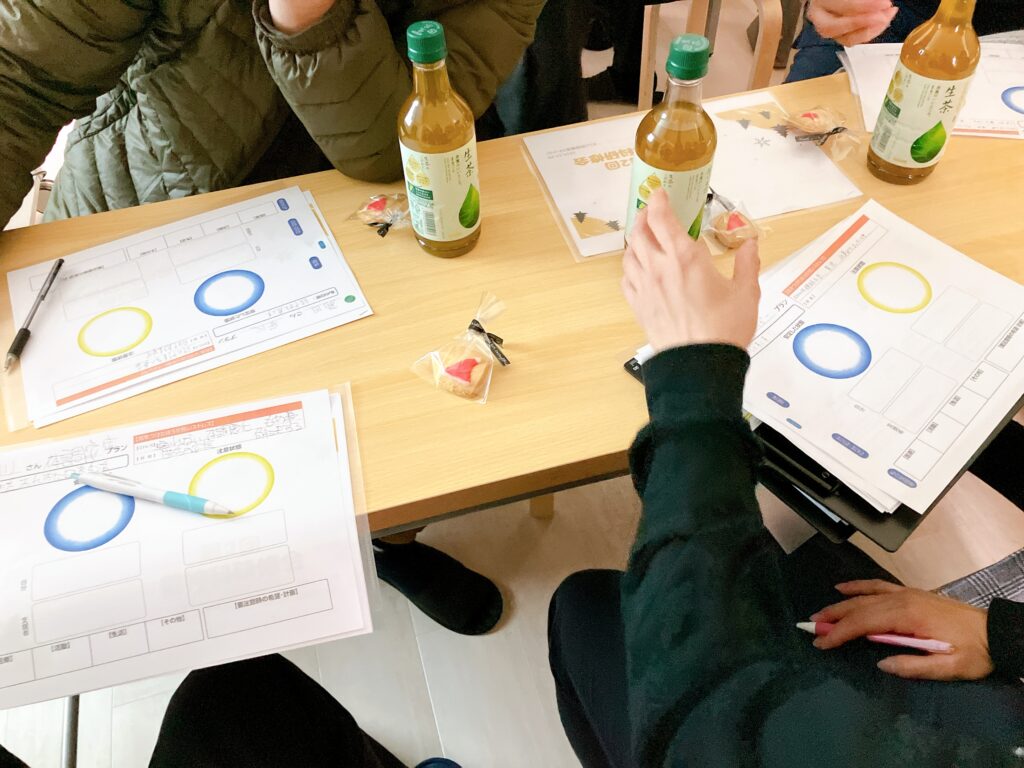

スタッフがクライシス・プランを効果的に活用できるよう、研修を重ねてきました。時には実際のケースを振り返り、クライシス・プランをどのように改善すればよいかを話し合うことで、実践力の向上を図っています。

• 利用者さんへの説明と支援

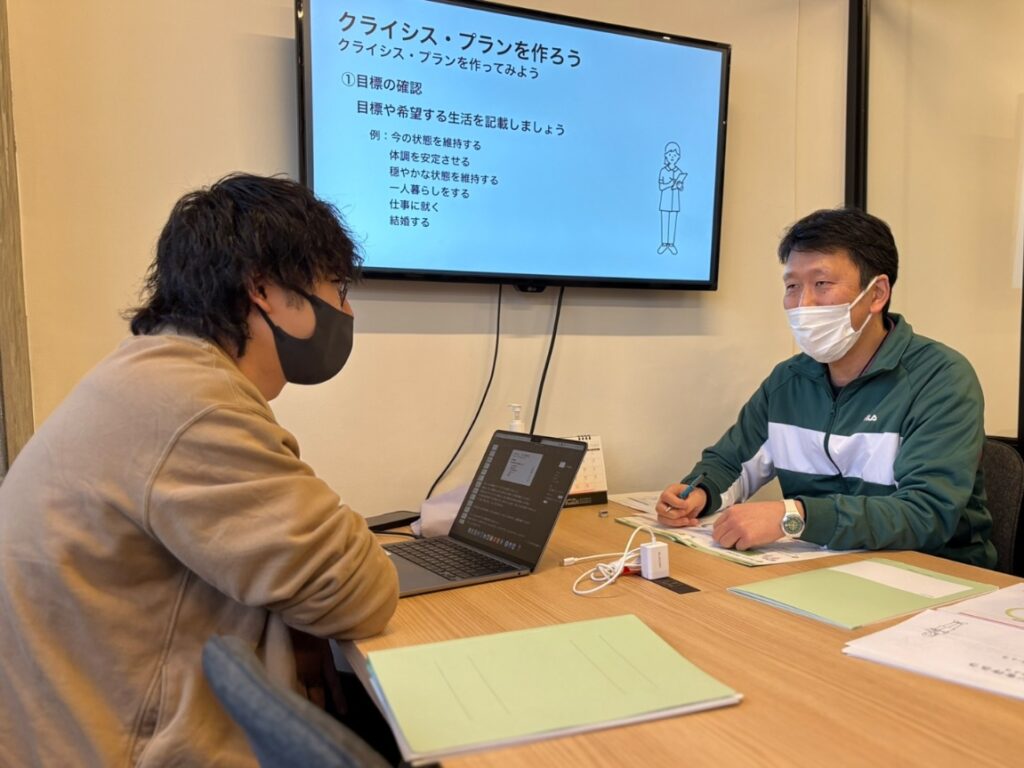

利用者が自身のクライシス・プランを理解し、適切に活用できるよう、スタッフが丁寧に説明しながら作成をサポートしています。また、利用者さんが自らの状況を把握し、適切に支援を求められるようになることで、精神的な安定にもつながっています。

中村は講演の中で、これらの取り組みが利用者さんの自立支援や地域連携の強化に寄与していることを強調しました。また、クライシス・プランの活用が、地域全体の精神保健体制の強化にもつながっていること説明しました。

セミナー終了後には、参加者から「クライシス・プランを導入する目安となるGAFスコアはどのくらいか」「スタッフへの教育方法を詳しく知りたい」といった質問が多く寄せられ、クライシス・プランに対する関心の高さがうかがえました。

ハピネスでは今後も、クライシス・プランを活用した地域連携を強化し、利用者さんの自立支援に努めていきます。今回の講演を通じて得た知見を活かし、より質の高い訪問看護サービスを提供していきたいと考えています。

また、今回のセミナーは、後日アーカイブがオンデマンド配信されることが決まっています。参加できなかった方は、オンデマンドでの視聴をご検討ください。

ご参加いただいた皆さま、誠にありがとうございました。