精神疾患を抱える方が日常生活を送る上で、ご家族のサポートは欠かせないものです。しかし、ご家族もまたご本人の支えになる過程で多くの不安や悩みを抱えることが少なくありません。そんな中で、クライシス・プランは、家族支援のツールとしても非常に効果的です。本記事では、クライシス・プランを活用した家族支援の重要性について詳しく解説します。

◎精神疾患を抱える方とご家族の悩み

精神疾患を抱える方の多くは、最も身近な存在であるご家族の支えを必要とします。しかし、ご家族の立場からすると、どのようにサポートすればよいのか分からないことも多いのではないでしょうか。以下のような悩みを抱えている方が多く見受けられます。

「どう接すればいいか分からない」

ご本人が不調時にどのように話しかけたり行動したりすればよいのか、適切な接し方が分からず戸惑うケースがあります。

「不調時にどう対応すればいいか不安」

急な症状の悪化や予測できない行動に直面したとき、具体的にどのような対応をすればよいのか分からず、不安が募ることがあります。

「ご本人の状態を正確に理解できない」

ご本人の心の中や本当の気持ちを理解するのが難しく、コミュニケーションが円滑にいかないと感じる場合があります。

こうした悩みを抱えるご家族にとって、適切な指針があることは非常に重要です。その指針として機能するのがクライシス・プランです。

◎クライシス・プランとは?

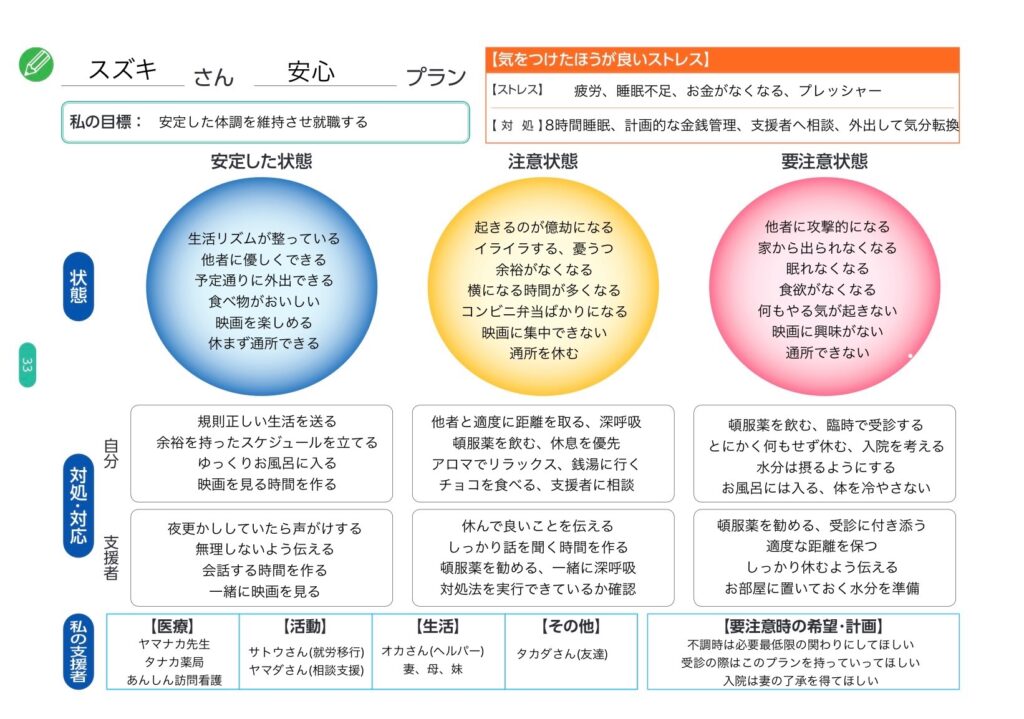

クライシス・プランは、精神疾患を抱える方が不調に陥った際にどのように対応すればよいかを具体的に示した計画書です。ご本人の意見を反映させながら作成されるため、その人に最も合った支援方法が明記されています。たとえば、不調の兆候が見られたときに取るべき行動や、避けるべき言動、連絡すべき支援者などが盛り込まれています。

このプランは、ご本人だけでなく、ご家族や支援者、友人・知人、学校の先生、職場など、関わる全ての人が共有することで、その効果を最大限に発揮します。特にご家族がクライシス・プランを理解し、活用できるようになると、次のような効果が期待できます。

◎クライシス・プランを家族と共有するメリット

1. 不調の兆候を早期にキャッチできる

クライシス・プランには、ご本人が不調時に見せる特有の兆候や行動が記されています。これを知っておくことで、ご家族がいち早く不調のサインに気付き、早期対応につなげることができます。

2. 適切な対処法が分かる

たとえば、「このような言葉がけをすると安心する」「この行動は避けてほしい」といった具体的な指示がクライシス・プランに記されているため、ご家族は迷うことなく適切な対応ができます。

3. 安心感を得られる

事前に不調時の対応策を知っておくことで、ご家族自身が「何かあっても対応できる」という安心感を持つことができます。この安心感が、ご家族の精神的な負担を軽減し、無力感や孤立感の解消につながります。

4. 家族間の連携がスムーズになる

クライシス・プランを共有することで、家族全員が同じ情報を基に行動できるようになります。これにより、家族間の連携がスムーズになり、一貫性のある支援が可能になります。

◎クライシス・プラン作成のポイント

ご家族がクライシス・プランを有効に活用するためには、以下のポイントを押さえておくことが重要です。

1. ご本人の意向を尊重する

クライシス・プランは、あくまでご本人の希望に基づいて作成されるものです。ご家族の意見も大切ですが、ご本人の気持ちを最優先に考えましょう。

2.定期的に見直す

精神疾患の状態は変化することがあります。そのため、クライシス・プランも定期的に見直し、ご本人の現状に合った内容に更新することが大切です。

3. 医療・福祉関係者と連携する

クライシス・プランの作成や活用にあたっては、医師や看護師、相談支援専門員といった医療・福祉関係者と連携することをお勧めします。専門家のアドバイスを取り入れることで、より実用的なプランを作成することができます。

◎家族支援の第一歩として

クライシス・プランは、ご本人の回復を支えるだけでなく、ご家族にとっても心強い支援ツールとなります。不安や悩みを抱えるご家族にとって、クライシス・プランを活用することは、安心感を得るための第一歩です。

ハピネス訪問看護ステーションでは、クライシス・プランの作成や運用を通じて、ご本人とご家族を支援しています。精神疾患を抱える方とそのご家族がより良い生活を送れるよう、全力でサポートしてまいります。

クライシス・プランに関心のある方や、家族支援に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。