神戸市を拠点とするハピネス訪問看護ステーションは、精神科に特化した訪問看護ステーションです。精神科訪問看護や福祉の現場では、支援を受ける方々の中には過去にさまざまなトラウマ体験をしていることがあります。虐待、いじめ、家庭環境の問題、社会的な排除——そうした経験は、現在の生活や人との関わり方に影響を与え続けています。

そこで重要になるのが「トラウマインフォームドケア(Trauma-Informed Care:TIC)」という視点です。これは、利用者さんの行動や反応を「問題行動」として見るのではなく、「過去のトラウマへの自然な反応」と理解し、それを前提とした支援を行う考え方です。

たとえば、ある人が支援場面で突然怒り出す、連絡が途絶えてしまう、通院を拒否するなどの行動があったとき、それを「協力的でない」と捉えるのではなく、「何か過去のつらい経験が思い起こされたのかもしれない」「安心できる関係をまだ築けていないのかもしれない」と考えます。

トラウマインフォームドケアでは、「安心・信頼・選択・協働・力づけ(エンパワメント)」といったキーワードが重視されます。これは、利用者さんが「自分の人生を自分で選べる」と感じられるような関わりを目指すものです。

この視点は、私たちが取り組んでいる「クライシス・プラン(CP-J)」の活用とも深くつながっています。

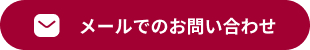

クライシス・プランとは、自分自身が不調になる兆しを把握し、危機的な状況になる前にどのような支援が必要かを事前に整理し、支援者と共有するためのツールです。本人の自己決定を尊重しながら、信頼できる支援ネットワークをつくるために使われています。

トラウマを抱える方は、過去に自分の意思が無視された経験をしていることが多く、「支援される」こと自体に不安や抵抗を持つ場合もあります。だからこそ、クライシス・プランでは「何をしてほしいか」「何をしてほしくないか」を本人自身が言葉にし、それを尊重した支援を行うことが大切なのです。

たとえば、「気分が沈んできたときには、無理に外出を促さないでほしい」「安心できる家族だけに連絡してほしい」「この薬は以前つらい副作用があったので使いたくない」といった希望を、クライシス・プランに記入します。これにより、支援の場でも「本人の声」が軸となり、「強制」や「押しつけ」ではない関わりが可能になります。

私たちが精神科訪問看護の現場でクライシス・プランを活用して感じるのは、「自分の気持ちを言葉にしていいんだ」と利用者さんが少しずつ自己表現を取り戻していく姿です。それは、まさにトラウマインフォームドな関わりの中でしか育まれないプロセスだと思います。

トラウマに配慮した支援と、本人主体のクライシス・プラン。この2つをかけ合わせることで、「つらくなっても支援者とつながることができる」「安心できる関係の中で生きられる」という実感を、多くの人が持てるようになるのではないでしょうか。

支援とは、相手を変えることではなく、「一緒にいられる関係をつくること」。その出発点に、トラウマインフォームドケアとクライシス・プランという2つの視点が、大きなヒントを与えてくれるのです。

トラウマインフォームドケアやクライシス・プランに関して聞きたいことや確認したいことがある場合は、お気軽にハピネス訪問看護ステーションにお問い合わせください!

▼関連記事(PTSDの支援と回復|訪問看護ステーションくるみ)