神戸市垂水区を拠点とするハピネス訪問看護ステーションでは、クライシス・プランを積極的に活用した支援に力を入れています。今回は、当ステーションを運営する株式会社ハピネスの代表取締役専務有馬が初めてクライシス・プランを作成した体験をお届けします。

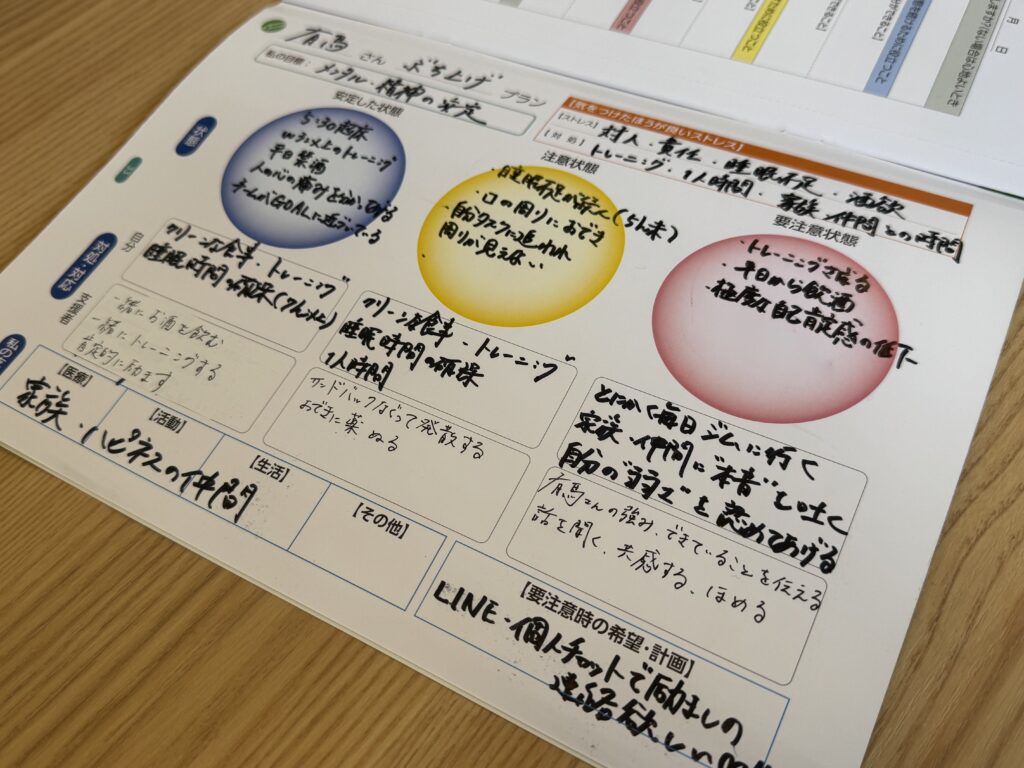

有馬と当ステーションの看護師が対話しながら「安定した状態」「注意状態」「要注意状態」やストレスなどを記載し、それを元にステーションのスタッフみんなで「支援者の対応」を考えていきました。最終的にみんなが考えた「支援者の対応」から有馬が希望するものを選択してもらい、一枚のクライシス・プランを制作しました。

「クライシス・プランって何?」という方や、「作ってみたいけど難しそう…」と感じている方にとって、有馬の率直な感想や気づきが参考になれば幸いです。

◎クライシス・プラン作成前のイメージ

Q. クライシス・プランを作る前は、どんなイメージを持っていましたか?

▶︎よくある「自分を知ろう」みたいなツールだろうと軽視していました。

最初は、自己分析シートのようなものだと思っていた有馬。しかし、実際に作成してみると、その印象は大きく変わったようです。

◎実際に作ってみた感想と気づき

Q. 実際に作成してみて、イメージに変化はありましたか?

▶︎自分にとって「安定した状態(青信号状態)」「そこから少し逸脱しかけている黄色信号状態」「かなり危険な赤色信号状態」の3つの状態をしっかりと考えたことがなく、新鮮でした。

▶︎また、自分がこういう状態になったら「こうしてほしい」と書き出すなんて、甘えてしまっているようで、正直、少し恥ずかしかったです(笑)。

クライシス・プランでは、「自分のメンタルがどの状態にあるのか?」を客観的に整理し、「どのような支援が必要か?」を具体的に言語化します。

この過程で「自分のことを理解しているつもりだったけれど、実は深くは考えていなかった」と気づいたそうです。

◎作成時に難しかった点や戸惑った点

Q. 作成する上で難しかったことや戸惑ったことは?

▶︎まず、自分の「安定した状態」を深く理解できていなかったことに気づきました。

▶︎だからこそ、自分を振り返る作業が非常に難しかったです。

▶︎さらに、自分がしんどいときに「実はこうしてほしい」と書き出すことが、甘えてしまっているような気がして気が引けました(笑)。

特に「支援者にどうしてほしいか?」を言語化するのは、多くの人が抵抗を感じるポイントです。しかし、クライシス・プランは「甘え」ではなく「自分がより良い状態でいるための戦略」として活用するもの。有馬自身も、この考え方に気づいたことで、より前向きに取り組めるようになったそうです。

◎支援者の対応で役立つこと

Q. 支援者(看護師やスタッフ)がどのように関わると役立ちそうですか?

有馬の体験から、以下のような対応がクライシス・プラン作成時に役立つと考えられます。

・「自分の良い状態」を言語化するサポートをする

「どんなときに調子が良いと感じますか?」と具体的な質問をすることで、振り返りやすくなります。

・「こうしてほしい」と書くことに対する抵抗を減らす

「支援を求めることは甘えではなく、より良く生きるための戦略」などと伝えると、気が楽になります。

・定期的に見直しの機会を作る

状態は変化するもの。定期的にクライシス・プランを振り返ることで、より実用的なものにアップデートできます。

◎クライシス・プランの活用方法

Q. 今後、クライシス・プランをどのように活用していきたいですか?

▶︎入社研修時に、従業員にもクライシス・プランを作成してもらいたい。

▶︎「まず自分を知る」「自分がしんどくなったとき、同僚や上司にどのようにしてもらえると救われるのか」を惜しみなく書き出すことで、より良い人間関係の構築につなげたい。

▶︎新入社員だけでなく、社長・役員・幹部スタッフ・ベテランスタッフ全員がクライシス・プランを持つべきだと考えています。

医療福祉の現場では、スタッフ同士のチームワークが非常に重要です。クライシス・プランを活用することで、職場内のコミュニケーションをスムーズにし、より働きやすい環境をつくることができるでしょう。

◎これからクライシス・プランを活用する方へ

Q. クライシス・プランを活用しようとしている方にメッセージをお願いします。

▶︎クライシス・プランを活用することで、圧倒的に「コミュニケーションエラー」を減らせると感じました。

▶︎これは利用者と従業員の間だけでなく、従業員同士の関係性においても大きなメリットがあります。

▶︎人と人とがつながり、支援をしていく我々の業界において、クライシス・プランをどんどん推進していくべきだと強く思います。

◎まとめ:クライシス・プランをもっと身近に

今回、有馬が初めてクライシス・プランを作成し、その意義や活用方法について深く考えました。

・クライシス・プランは「ただの自己分析」ではなく「自分を守るための戦略」。

・自分の「安定した状態状態」を言語化するのは意外と難しいが、支援者のサポートで整理しやすくなる。

・仕事や人間関係にも活用でき、組織全体のコミュニケーション向上につながる。

ハピネス訪問看護ステーションでは、クライシス・プランを積極的に取り入れ、利用者支援だけでなく、スタッフの働きやすい環境づくりにも活かしていきます。