精神科に特化した訪問看護ステーション「ハピネス訪問看護ステーション」では、利用者様の生活を支え、自立を促すための訪問看護を行っています。その中で、精神障害を抱える方々のご家族との連携、さらには家族会との協力体制の構築は欠かせません。今回は、精神科に特化した訪問看護ステーションが精神障害者の家族会と連携する必要性と、その意義についてご紹介します。

◎精神障害者の生活を支える家族の負担

精神障害を抱える方々の生活を支えるご家族は、日々多くの課題に直面しています。例えば、以下のような悩みを抱えているケースが少なくありません。

・症状や行動の理解不足による混乱

症状の特性を理解することが難しく、対応に悩むことが多い。

・ケアの負担の増加

日常的なサポートに加え、経済的負担や社会的孤立感を感じることがある。

・相談先の不足

悩みや困りごとを誰に相談すればよいのか分からず、孤立してしまう。

こうした問題に対処するには、家族だけで抱え込むのではなく、専門機関や地域社会と連携することが重要です。その一つの手段として、「家族会」の存在があります。

◎家族会の役割とは?

家族会は、精神障害者を支えるご家族が集まり、情報共有や交流を行う場です。主な役割は次の通りです。

1.情報共有の場

同じような経験を持つ家族同士が、具体的な対応策や地域資源について情報交換を行います。

2.精神的なサポート

同じ悩みを共有する仲間と話すことで、孤独感が軽減され、心の支えになります。

3.地域との橋渡し

行政や専門機関と連携し、適切な支援を得るための窓口となることもあります。

家族会は、家族が支援を受けられるだけでなく、当事者である精神障害者の生活環境を整える上でも大きな力を発揮します。

◎訪問看護ステーションが家族会と連携する意義

1. 家族への支援の強化

家族会と連携することで、訪問看護ステーションはご家族のニーズをより的確に把握できます。家族会での意見や要望を取り入れることで、より実態に即した支援計画を立てることが可能です。

2. 利用者様の生活環境の向上

家族が適切な情報を得たり、精神的な負担が軽減されたりすることで、利用者様に対するサポートの質が向上します。これにより、利用者様の生活の安定や回復が進む可能性が高まります。

3. 地域ネットワークの強化

家族会は地域の中で活動していることが多いため、訪問看護ステーションが連携することで、地域全体の支援ネットワークが広がります。これにより、利用者様が地域で自立して生活するための環境整備が進みます。

◎ハピネス訪問看護ステーションでの取り組み

当ステーションでは、訪問看護だけでなく、家族会や地域団体との連携を積極的に進めています。具体的な取り組みとして、以下のような活動を行っています。

・家族会への情報提供

精神疾患に関する基礎知識や対応方法、地域資源の活用法について講演や資料提供を行っています。

・定期的な交流会への参加

家族会の交流会への参加を通じて、相互理解を深める機会を設けています。

・困ったときの相談窓口の提供

家族が困ったときにすぐに相談できる窓口としての機能を備えています。

こうした取り組みを通じて、ご家族が安心して日常生活を送れるよう支援しています。

◎最後に

精神障害を抱える方のケアは、ご本人だけでなく、ご家族や地域全体で取り組むべき課題です。訪問看護ステーションが家族会と連携することは、ご家族の負担軽減や利用者様の生活環境の向上につながる大きな意義があります。

ハピネス訪問看護ステーションでは、今後も家族会や地域の支援団体と連携しながら、利用者様とそのご家族が安心して暮らせる社会づくりに貢献してまいります。

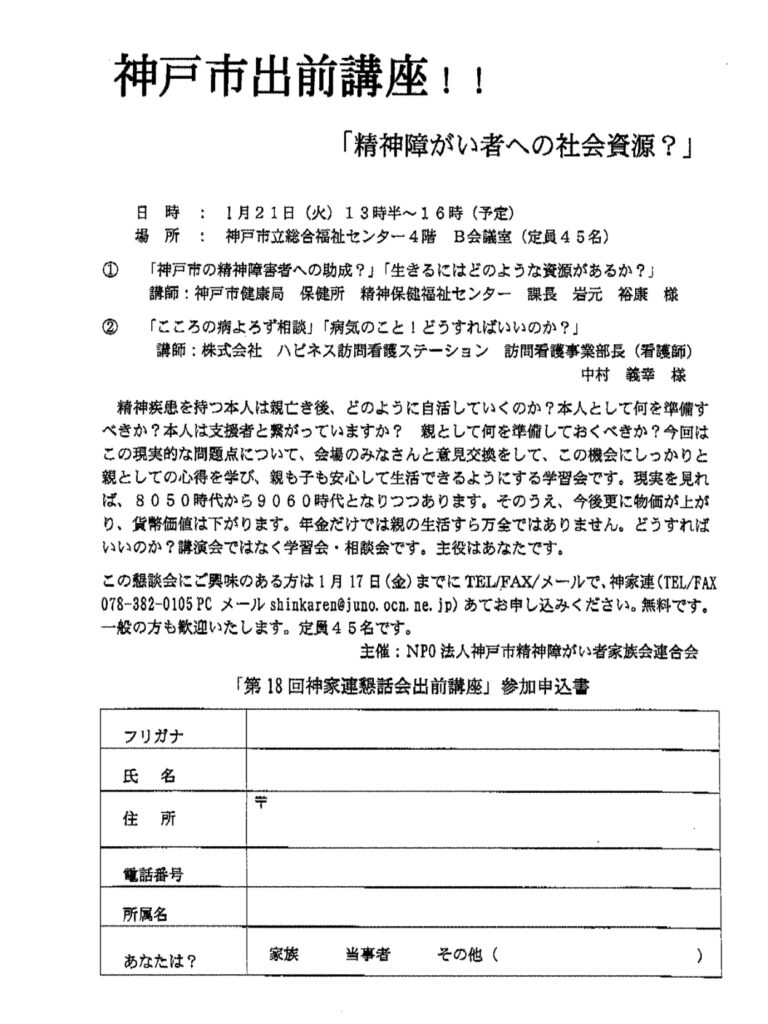

1/21(火)には、NPO法人神戸市精神障がい者家族会連合会主催の「第18回神家連懇話会出前講座」にて、当ステーションの中村が精神科訪問看護のサービスに関する講座を行います。

詳細はチラシ画像をご参照ください。