神戸市を拠点とする精神科に特化したハピネス訪問看護ステーションでは、近年「ひきこもり状態」にある方々への訪問看護のニーズが高まっています。

今回のコラムでは、前回に引き続き「精神科訪問看護におけるひきこもり支援」をテーマに、現場での実際の支援の工夫や考え方をお伝えしていきます。今回はその第3回です。

▶︎訪問看護のはじまりは、ご家族や支援者の一言から

ひきこもり状態にある方の多くは、初めから訪問看護を受け入れるわけではありません。最初のきっかけは、ご家族や支援者が「一度、訪問看護を受けてみない?」と本人に声をかけることが多いです。

訪問看護師は、ご本人に直接会えなくても、定期的にご自宅を訪ね「いつでも会える」「気にかけている」というメッセージを伝え続けます。

▶︎本人のペースを尊重し、少しずつ関係を築く

本人が少しずつ生活を整え、自立に向かおうとする中で、悩みや不安が出てくることもあります。そうしたタイミングで、看護師が訪問できる関係を築いておくことが大切です。

訪問の形や時間、頻度については、本人や家族と相談しながら柔軟に決めていきます。場合によっては、ひきこもりの経験を持つピアサポーターと一緒に訪問することも。

▶︎会話のきっかけは「興味」や「関心」から

精神科訪問看護では「本人の考え方や興味・関心」を大切にします。家族からの情報をもとに、好きなことや関心がありそうな話題を準備し、実際に会えたときに自然と話ができるようにしています。

本人に会えなくても、訪問看護師が書いた手紙や自己紹介文を本人に届け、ご家族を通じて安心感を持ってもらうことも一つの工夫です。

▶︎会えなくても、あきらめずに関わりを続ける

ご本人に、会えなくても私たちはあきらめません。ご自宅の近くに行ったら立ち寄ったり、ご家族にお会いするという形で、忘れられない程度に定期的に訪問します。

その際は、支援に関する情報誌やパンフレット、手紙やメモなどを置いて帰ります。手紙には、最近の様子や「何かお手伝いできることがあれば教えてください」といったメッセージを添えています。

▶︎「見捨てられた」と思わせない、長期的な支援

ご本人と初めて会えるまでに、数年かかることもあります。その間は、ご家族へのサポートを中心に行います。

訪問看護師は、ご本人が「自分らしく生きていい」と思えるような、安心できる関係づくりをめざしています。何度も訪問し、継続的に関わることで「もしかしたら自分にも変わるきっかけがあるかもしれない」という希望を持ってもらえるよう努めています。

▶︎本人が主役。本人の気持ちに寄り添う支援を

ご本人と会えた場合は、できるだけご家族には席を外していただき、本人と二人だけで話す時間をつくります。「あなた自身が支援の中心です」と伝えるためです。

訪問中は、仕事や学校の話ではなく、本人が好きなこと、日常の出来事、趣味などを中心に対話を行います。訪問看護師も、自分の趣味や出来事を話すことで自己開示しながら関係性を深めていきます。

▶︎情報をもとに、支援方法を見直していく

訪問の中で得た情報をもとに、支援内容を見直していきます。本人の希望や困っている症状、日々の生活の様子をふまえて、より本人に合った支援を考えます。

家族と本人の間で考え方に違いがある場合も、支援の中心はあくまで「本人の気持ち」です。必要に応じて支援チームでカンファレンスを行い、支援方法を一緒に考えていきます。

▶︎家族への支援も並行して

本人への支援と並行して、ご家族へのサポートも大切にしています。ご本人の様子をお伝えしたり、不安や悩みをお聞きしたりしながら、ご家族が「支え手」として関われるようにサポートします。

⸻

次回のコラムでは、ひきこもりの方に対する社会復帰に向けた支援についてご紹介する予定です。

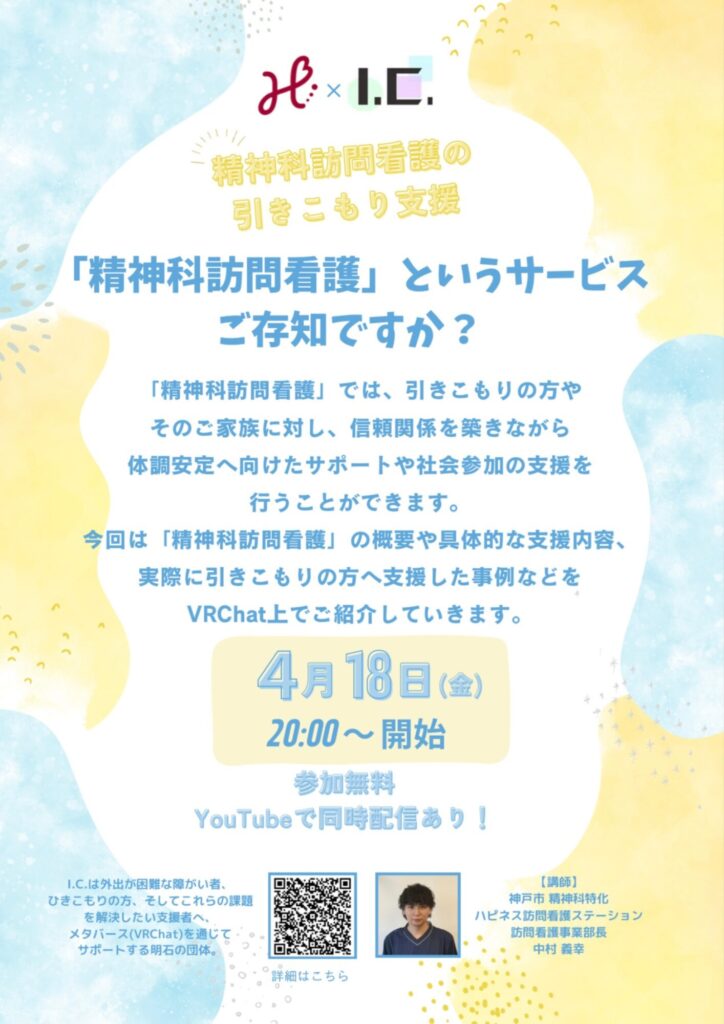

また、4月18日(木)には、明石市でひきこもり支援を行う団体「I.C.」様と共同で『精神科訪問看護のひきこもり支援』をテーマにしたセミナーを開催します!

詳細は下記のポスター画像をご覧ください。