ハピネス訪問看護ステーションは神戸市を拠点とする精神科に特化した訪問看護ステーションです。前回に引き続き、今回のコラムでは「精神科訪問看護のひきこもり支援」をテーマにお伝えしていきたいと思います。

ひきこもりのご本人と向き合うとき、訪問看護師がまず受け取るのは、「自分には何もできない」「生きている意味がない」といった強い孤立感です。社会とのつながりを絶ち、長期間自宅に閉じこもっている方も多く見られます。

こうしたケースでは、精神科訪問看護の役割がとても重要になります。私たちは、まずご家族や支援者の方から詳しくお話を伺い、生活環境を確認しながら、ご本人がひきこもり状態に至った背景を把握します。同時に、ご家族がどの程度支援に関われるか、現在の状態が危機的かどうかを見極め、支援の方向性を検討します。

▶︎精神科訪問看護の専門性を活かしたアセスメント

訪問看護では、ご本人の成育歴(生育環境や育ち方)、ひきこもりの期間や程度、精神状態、家族関係、これまでの相談歴などを丁寧に確認していきます。アセスメントシートを活用したり、ステーション内でのカンファレンス(情報共有の場)を設けながら、より正確な見立てを行います。

また、自傷行為や他害行為などの兆候が見られる場合は、精神的な危機として判断し、主治医や行政、障害福祉の関係機関と連携し、必要に応じて臨時受診の促しや緊急対応を行います。

▶︎ひきこもり支援における家族支援の重要性

精神科訪問看護では、ご本人だけでなくご家族も支援の対象となります。ご家族が安心してご本人と向き合えるよう、関わり方のアドバイスを行い、不安や悩みに寄り添うことが大切です。

訪問看護師は、万が一精神的な危機状態になった場合の対応を事前にご家族と話し合い、いざというときにご本人の生活の場へスムーズに介入できるよう調整します。精神的な危機が落ち着いた後も、ご本人が適切な支援機関とつながれるよう支援を継続していきます。

▶︎多機関連携によるひきこもり支援

ひきこもりの支援は、精神科訪問看護だけで完結するものではありません。医療機関や、障害者相談支援センター、地域の家族会、行政機関などと連携し、包括的な支援体制を整えていく必要があります。

例えば、主治医や相談支援専門員、行政の支援者と都度情報共有を行ったり、必要な障害福祉サービスの担当者とサービス導入に向けて調整したり、自傷他害の恐れが強い場合には警察と連携することもあります。必要に応じて、ご家族には地域の相談窓口や支援団体をご紹介し、孤立を防ぎます。

▶︎ご本人の小さな変化を見逃さず、タイミングを見極めて支援

ご家族が接し方を工夫したり、関係を見直したりすることが、ご本人にとって「このままではいけない」と思うきっかけになります。私たち精神科訪問看護師は、ご家族の変化を支えながら、ご本人自身が自分の力で向き合えるように促していきます。

訪問を重ねながら、ご本人の中で起きている小さな変化を見逃さず、最も良いタイミングでの直接支援を見計らいます。こうした丁寧な関わりを通じて、ご本人が一歩踏み出すきっかけをつくっていきます。

⸻

ひきこもり支援において、精神科訪問看護の果たす役割は非常に大きいと私たちは考えています。地域の中で孤立しているご本人とご家族に寄り添いながら、連携と継続的な支援を通じて、少しずつ未来への道筋をつくっていきます。

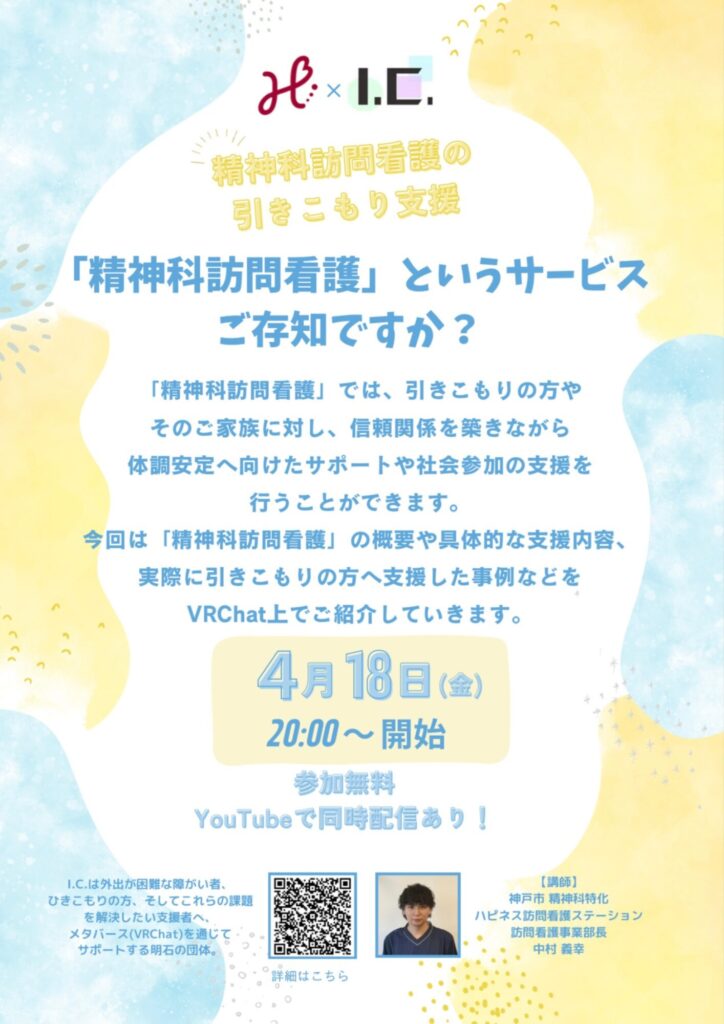

4月18日(水)には、明石市を拠点にひきこもり支援を行っている団体「I.C」様と共催で『精神科訪問看護のひきこもり支援』をテーマにセミナーを行います。

詳細はポスター画像をご参照ください。皆様のご参加をお待ちしております。