ハピネス訪問看護ステーションは神戸市を拠点とする精神科に特化した訪問看護ステーションです。日々、精神障害を抱える方に対する支援を行っています。

近年、障害者に対する虐待が社会問題として注目されています。厚生労働省の調査によると、障害者施設や家庭内での虐待件数は依然として高い水準にあります。障害者虐待防止法が施行されているにもかかわらず、虐待がなくならない背景には、支援者の知識不足やストレス、障害特性に対する理解不足などが関係しています。

ハピネス訪問看護ステーションでは、精神障害者への虐待を未然に防ぐための有効な手段として「クライシス・プラン(CP-J)」を積極的に活用しています。クライシス・プランとは、本人が精神的な不調に陥った際にどのように対応すべきかを事前に計画するものです。本記事では、障害者虐待防止の視点からクライシス・プランの活用方法について解説します。

1. 障害者虐待の現状と課題

障害者虐待は、以下の3つに分類されます。

①養護者による虐待

②障害者施設・病院職員による虐待

③使用者による虐待

虐待の種類には「身体的虐待」「心理的虐待」「性的虐待」「放置・介護放棄(ネグレクト)」「経済的虐待」などがあり、特に心理的虐待やネグレクトは表面化しにくい傾向があります。

虐待が発生する要因としては、以下の点が挙げられます。

• 支援者や家族のストレスや疲労の蓄積

• 障害特性に対する理解不足

• 本人の意思を尊重しない支援体制

• 虐待を報告しづらい環境

これらの課題を解決するためには、障害を抱える方ご本人が自分のニーズを伝えやすくし、周囲も適切に対応できる環境を整えることが重要です。そこで役立つのがクライシス・プランです。

2. クライシス・プランとは?

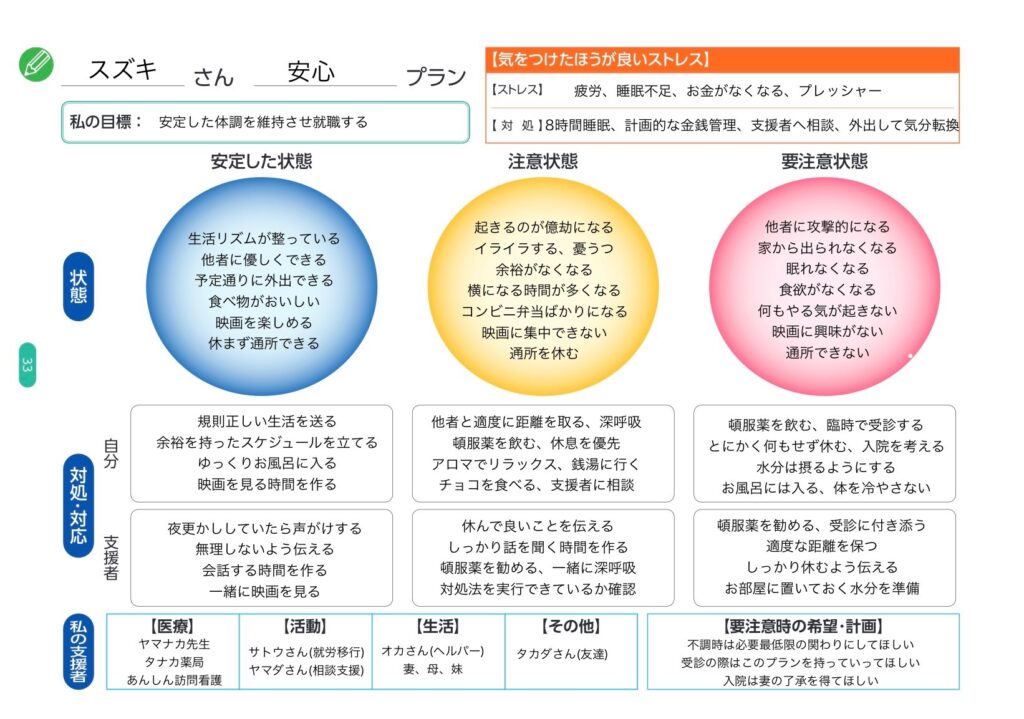

クライシス・プラン(CP-J)は、精神疾患や障害のある方が、生活の中で精神的な不調に陥った際に、どのように対処すればよいかを事前にまとめた書面です。主に以下の要素で構成されます。

1. 自分が精神的不調にあるときのサイン(例:イライラが続く、食事をとらなくなる)

2. 不調を未然に防ぐための対策(例:好きな音楽を聴く、信頼できる人に相談する)

3. 支援者に求める対応(例:強制的に病院に連れて行かないでほしい、優しく声をかけてほしい)

4. 緊急時の対応策(例:○○病院に連絡する、特定の家族に連絡を入れる)

クライシス・プランを作成することで、本人が自分の状態を客観的に理解し、周囲も適切な対応ができるようになります。

3. 障害者虐待防止にクライシス・プランを活用する方法

(1) 本人の意思を尊重する支援体制の構築

障害者虐待の多くは、本人の意向が無視されることから生じます。クライシス・プランには「本人がしてほしい対応」を明確に記載し、時には「本人が嫌がる対応」を記載することもあります。そのため、支援者がそれを理解し、尊重することで虐待リスクを減らすことができます。

(2) 支援者のストレス軽減

支援者のストレスが虐待の引き金になることもあります。クライシス・プランに「こういうときはこう対応する」と明記されていれば、支援者は迷わずに対応でき、ストレスの軽減につながります。

(3) 通報・相談しやすい環境を整える

虐待は隠されやすい問題ですが、クライシス・プランには「困ったときに連絡する先」も記載できます。本人や支援者が「誰に相談すればよいか」を事前に把握しておくことで、虐待の早期発見や防止につながります。

(4) 支援機関との連携強化

クライシス・プランを活用することで、家庭・福祉施設・医療機関が共通の情報を持つことができます。情報共有がスムーズになり、虐待リスクのあるケースにも早めに対応しやすくなります。

4. 具体的な活用事例

事例:Aさん(30代・発達障害)

Aさんは、統合失調症の方。周囲の人に大声を出されると強いストレスを感じます。しかし、家族はAさんを怒鳴ることが多く、Aさんは強いストレスを抱えています。結果的に家族も疲弊している状況でした。

そこで、クライシス・プランを作成し「Aさんがストレスを感じたときの対処法」として以下を記載しました。

• 大声を出されるとストレスを感じるため、落ち着いた声で話してほしい

• ストレスを感じたときは、音楽を聴くか、別室で一人になれる時間を作る

• どうしてもつらいときは、支援者に連絡する

このプランを活用した結果、家族はAさんのストレスサインを理解しやすくなり、対応が改善。Aさんのストレスも減り、家族の疲弊も改善されました。

5. まとめ

障害者虐待を防ぐためには、支援者や家族が適切な知識を持ち、本人の意思を尊重した対応をすることが重要です。そのための具体的な手段として、クライシス・プランは非常に有効です。

クライシス・プランを活用することで、

• 本人が自分のニーズを明確にできる

• 家族や支援者が適切な対応を学べる

• 虐待を未然に防ぐ環境を整えられる

といったメリットがあります。

ハピネス訪問看護ステーションは障害者虐待のない社会を実現するために、今後も積極的にクライシス・プランの活用を進めていきます。