ハピネス訪問看護ステーションは、精神科に特化した訪問看護ステーションとして、クライシス・プランを積極的に活用した自立を促す支援に力を入れています。

クライシス・プランは、精神的な困難を抱えながらも自立した生活を目指すための重要なツールとして、多くの現場で活用されています。クライシス・プランを効果的に運用するためには、支援者と利用者が共に目標を設定するプロセスが欠かせません。しかし、「目標」と聞くと、どうしても「前向き」であるべきというイメージを持たれることがあります。

実際には、クライシス・プランで設定する目標は、前向きであることが必須ではありません。本記事では、目標設定のポイントや、その背後にある考え方、そして支援者としての向き合い方について掘り下げていきます。

◎クライシス・プランとは?

クライシス・プランは、精神疾患を抱える当事者自身が自らの生活を支えるための具体的な計画を立て、不調次に備えるツールです。特に「CP-J」は、日本の精神科医療・福祉の現場において効果的に利用されている形式で、当事者の意思や価値観を重視したアプローチが特徴です。

このプランの主な目的は、不調に陥った際に当事者がどのように対処すればよいかを明確にすることですが、そのためには「現在の状態」と「将来的な目標」を明確にすることが重要です。目標は当事者が自身の力で問題に向き合い、自立した生活を目指す道しるべとなります。

◎目標は「前向き」である必要はない

クライシス・プランにおける目標設定では、利用者の価値観や状態を尊重することが大切です。「就労支援事業所に通う」「仕事をする」といった一見前向きな目標だけでなく、「入院しないで生活する」「穏やかに生活する」など、より基礎的な目標であっても構いません。

人は誰でも希望や目標を持っていますが、それは時に環境や体調によって変化します。最初は「とにかく生活を安定させたい」と考えていた人が、生活が安定してくると「社会とのつながりを持ちたい」と新たな目標を描くこともあります。このように、目標は状況に応じて変わるものだと理解することが支援者にとって重要です。

◎支援者が押し付けるべきではない価値観

支援の現場では、支援者自身が「目標は前向きであるべき」という価値観を持ちやすい傾向があります。しかし、これを押し付けてしまうと、当事者との信頼関係を損なったり、本当に必要な支援が見えなくなったりする可能性があります。

目標を設定する際には、支援者は当事者とじっくり対話し、彼らが本当に望んでいることを引き出すことが大切です。そのためには、「どうすればこの人にとって良い生活が送れるのか?」という視点で関わることが重要です。

◎希望や目標が見えないときはどうする?

中には「希望や目標が特に思いつかない」と話す方もいます。そのような場合、無理に目標を設定する必要はありません。代わりに、当事者の価値観や大切にしていることに焦点を当ててみましょう。

例えば、「どんなことをしているときが心地良いですか?」といった質問を投げかけることで、当事者が自分にとって大事なものを再発見するきっかけを提供できます。これを通じて、当事者は自然と「これからの生活で大切にしたいこと」や「少しずつやってみたいこと」を考えられるようになります。

また、具体的な質問をするのも効果的です。

• 「どんな時間が安心できますか?」

• 「どんな場所にいると落ち着きますか?」

• 「これまで楽しかったと思えることは何ですか?」

こうした問いかけを通じて、小さな希望や目標を見つける手助けができます。

◎安定が目標を生み出す

クライシス・プランの活用を通じて、多くの当事者は生活が安定するにつれて新しい希望や目標を見出します。これは自然なプロセスであり、支援者はその変化に柔軟に対応することが求められます。

目標は時に「変わる」ものであり、それが決して悪いことではないという理解が支援者には必要です。むしろ、目標が変化することは、当事者が自分自身の生活に向き合い、新しいステップを踏み出している証拠ともいえます。

◎クライシス・プランでの対話の重要性

目標設定を成功させる鍵は「対話」にあります。当事者が自分の気持ちや希望を話せる場を作り、そこから得られる情報を基に支援計画を進めていきます。その際、支援者が心がけるべきことは以下の3つです。

1. 傾聴する姿勢を持つ

当事者の言葉を受け止め、共感を示すことで信頼関係が築かれます。

2. 評価せず、寄り添う

当事者の目標がどんなものであっても、その背景にある思いを尊重しましょう。

3. 柔軟に対応する

当事者の状態や目標の変化に合わせて、計画を見直す姿勢を持ち続けることが大切です。

◎まとめ

クライシス・プランは、当事者の希望や目標を形にする重要なツールですが、目標は必ずしも前向きである必要はありません。「穏やかに生活する」「不調を回避する」といった目標も立派な第一歩です。

支援者として、当事者の価値観やペースに寄り添いながら、一緒に目標を考えるプロセスが何よりも大切です。ご本人が自分自身の人生に向き合い、希望を持てるようにサポートすることで、クライシス・プランは真の力を発揮します。

「どんなときが心地よいですか?」というシンプルな質問から、希望の種が生まれることもあります。支援の現場で、ぜひ対話を大切にしながら、ご利用者と共に未来を描いていきましょう。

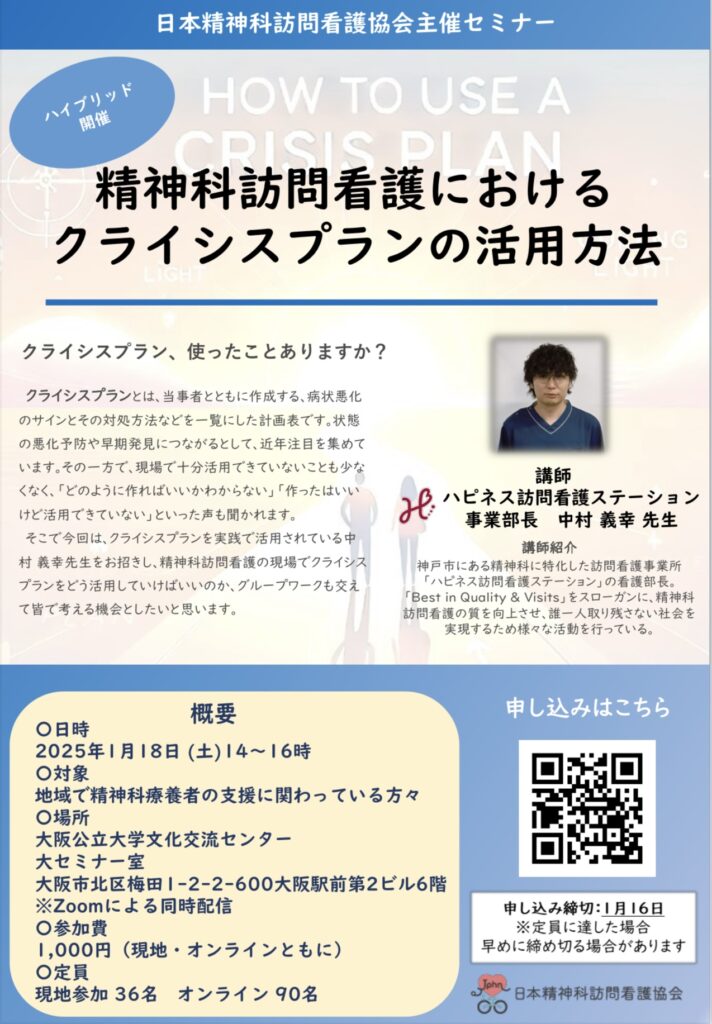

また、ハピネス訪問看護ステーションでは、1/18(土)に日本精神科訪問看護協会主催セミナーにてクライシス・プランに関する研修を行います。訪問看護師だけでなく、クライシス・プランに興味のある方はどなたでも参加可能です。詳細は以下ご参照ください。