神戸市を拠点とする精神科に特化したハピネス訪問看護ステーションでは、クライシス・プラン(CP-J)を積極的に活用し、利用者さまのセルフケア能力の向上や社会復帰を支援しています。

しかし、クライシス・プランは利用者さまだけのものではありません。訪問看護を支えるスタッフ自身のメンタルヘルスを守るためにも、私たちはこのツールを活用しています。今回は、ハピネス訪問看護ステーションにおけるスタッフのクライシス・プランの取り組みについてご紹介します。

◎クライシス・プランとは?

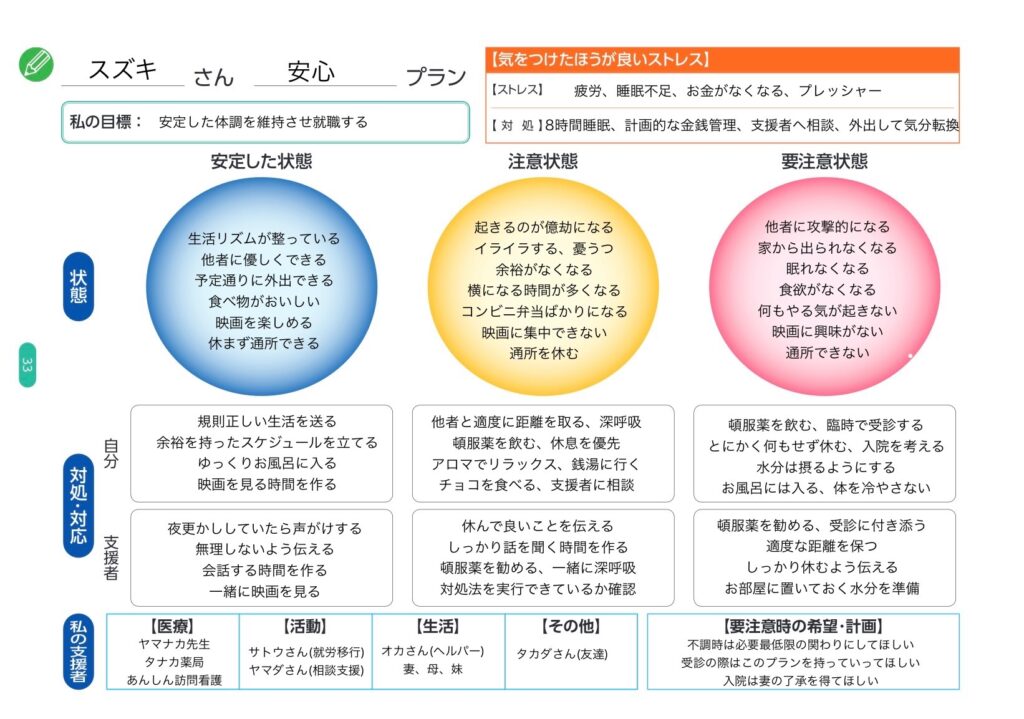

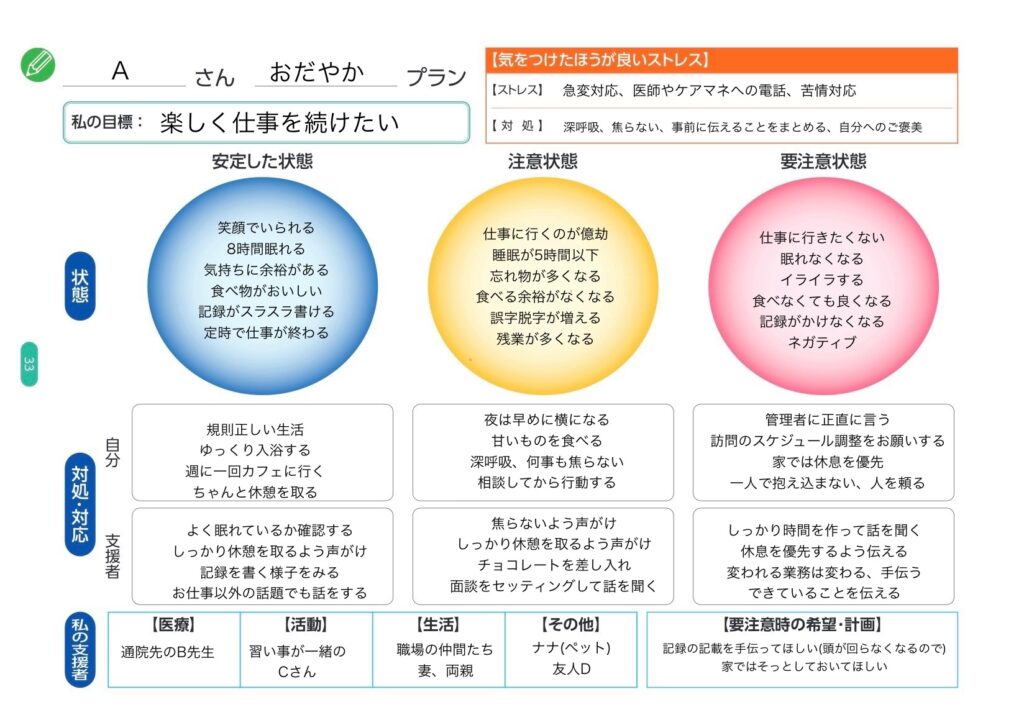

クライシス・プランは、精神的な不調時にどのように対処すればよいのかを事前に整理し、具体的な行動を決めておく計画書です。これにより、本人が自分の状態を客観的に把握し、適切なサポートを受けやすくなります。

利用者さま向けに作成する際には、例えば以下のような項目を記載します。

• どのようなサインが出たら要注意か(不調の前兆)

• そのときに役立つ対処法(セルフケアの方法)

• 周囲にどのようなサポートをお願いしたいか

• 連絡すべき支援者や医療機関

このような情報を整理し、不調時の対応をあらかじめ決めておくことで、危機を未然に防ぎやすくなります。

◎訪問看護の現場で求められるスタッフのメンタルケア

訪問看護の現場では、利用者さまと深く関わるため、精神的な負担が大きくなることがあります。特に精神科訪問看護では、以下のようなストレス要因が挙げられます。

• 精神的に不安定な利用者さまへの対応

• 関係機関の支援者やご家族との情報共有

• 予測が難しい訪問先でのトラブル

• 一人で対応しなければならないプレッシャー

• 急なスケジュール変更

これらのストレスが蓄積すると、スタッフ自身が心身の不調をきたす可能性があります。そのため、ハピネス訪問看護ステーションでは、スタッフのメンタルヘルスを守るためにクライシス・プランを導入しています。

◎スタッフのクライシス・プラン活用法

1. スタッフ全員がクライシス・プランを作成

ハピネス訪問看護ステーションでは、スタッフ一人ひとりが自分のクライシス・プランを作成し「自分の健康を守るためのツール」として活用を推奨しています。作成の際には、以下のような内容を記載します。

• 仕事中に出る不調のサイン(イライラ、頭痛、倦怠感など)

• そのサインが出たときに自分でできる対処法(深呼吸、休憩、上司に相談するなど)

• 周囲にどのような対応をしてもらうと助かるか(声をかけてほしい、業務調整をお願いしたいなど)

• 相談すべき人(上司、同僚、家族など)

これにより、スタッフ自身が「自分の限界を知り、適切に対処する力」を身につけることができます。

2. クライシス・プランを職場で共有

作成したクライシス・プランは、スタッフ間で共有できるようにしています。例えば、「〇〇さんは疲れてくると口数が減る」「△△さんは忙しいときにサポートを求めにくくなる」といった情報を共有することで、お互いの体調変化に気づきやすくなります。

これにより、以下のようなメリットがあります。

• スタッフ同士で適切なサポートができる

• 不調を抱え込む前に声をかけられる

• 無理をさせない職場環境をつくることができる

「お互いに配慮しながら働く」という意識が、職場の安心感につながります。

3. 上司との面談で活用

クライシス・プランは、定期的な上司との面談の際にも活用しています。

例えば、面談時に「最近、クライシス・プランに書いたサインが出ていませんか?」と確認することで、スタッフの心身の状態をチェックできます。また、プランの内容はその都度加筆・修正を繰り返し、現実に即した内容を保つようにしています。

この仕組みにより、管理者側もスタッフの健康管理に積極的に関わることができ、より働きやすい環境を整えることができます。

◎クライシス・プランを活用した職場づくり

訪問看護の現場では、スタッフのメンタルヘルスを守ることが、結果的に利用者さまへの良質な支援につながります。

ハピネス訪問看護ステーションは、精神科に特化した訪問看護ステーションだからこそ、働くスタッフのメンタルヘルスも大切にしたいと考えています。クライシス・プランを単なる「書類」としてではなく「自分を守るためのツール」として活用し、スタッフ全員が安心して働ける環境を目指しています。

「働く人の健康が守られてこそ、良い支援ができる」

この考えを大切にしながら、今後もより良い支援体制を整えていきます。