神戸市を拠点とする精神科に特化したハピネス訪問看護ステーションはクライシス・プランを積極的に活用した支援に力を入れています。ハピネスでは、クライシス・プランを地域全体で活用していくため、その普及活動にも力を入れています。

本日、就労継続支援B型事業所フラットベースのスタッフの皆さまに向け、クライシス・プランの研修を開催しました。

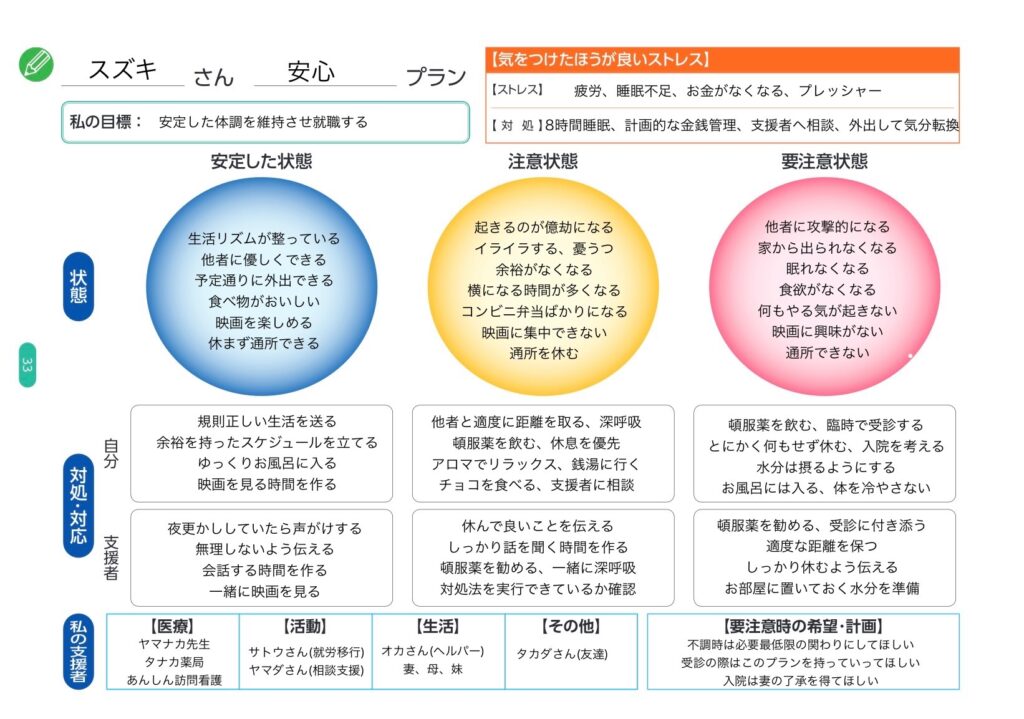

クライシス・プランとは、精神的な危機(クライシス)にどのように対応すればよいかを事前に整理しておく計画書です。本人と支援者が協働的に作成し、関わっている人と共有することで、不調を未然に予防したり、病状悪化を防ぐことができます。

今回の研修では、スタッフの皆さまにクライシス・プランの基本的な考え方を学んでいただき、実際にご自身のクライシス・プランを作成していただきました。

◎クライシス・プランを作成する意義とは?

スタッフの皆さまにクライシス・プランを作成していただいた理由は二つあります。

1. 支援する立場の人も「クライシス」を抱えている

日々、障害のある方の支援を行う中で、スタッフ自身もストレスを感じたり、困難に直面することがあります。そんなとき、自分自身のクライシス・プランがあることで、適切に対処し、落ち着きを取り戻す方法を知ることができます。

2. 利用者さんの支援に活かすため

実際に自分で作成してみることで、利用者さんがクライシス・プランを作成するときの難しさや工夫すべき点が理解しやすくなります。また、支援者同士で共有することで、支援の視点が広がり、より実践的な活用方法を見出すことができます。

◎スタッフ同士での共有が新たな発見につながる

作成後、スタッフ間でクライシス・プランを共有したところ、これまで一緒に働いていたにも関わらず気付けていなかった新たな発見が多々あったようです。クライシス・プランを共有することでスタッフ間の理解が促進され、お互いに配慮しあえる関係性が構築されます。

◎すでに利用者さんへの活用が進んでいます!

研修を受けたスタッフの皆さまは、すでにフラットベースの利用者さんにもクライシス・プランの作成を勧めているとのこと。支援の現場で実際に活用しようとする姿勢をとても嬉しく思いました。

また、フラットベースの中山さんは「個別支援計画にクライシス・プランを組み込むこともできるのではないか」と考えているそうです。個別支援計画は、利用者さんの目標や支援内容をまとめた重要な書類ですが、そこにクライシス・プランの要素を加えることで、より実効性の高い支援計画を立てられる可能性があります。

◎クライシス・プランの可能性を広げていくために

今回の勉強会を通じて、クライシス・プランの「自己理解を深めるツール」としての効果や「支援の視点を広げるきっかけ」となることを実感しました。

今後も、ハピネス訪問看護ステーションはクライシス・プランの普及に取り組んでいきます。フラットベースの皆さまとも協力しながら、利用者さんがより安心して生活し、自分らしい人生を歩めるよう、引き続き支援を続けていきたいと思います。