神戸市を拠点とする精神科に特化したハピネス訪問看護ステーションでは、近年、ひきこもりの方への支援に力を入れています。今回のコラム『精神科訪問看護のひきこもり支援』は、第5回にして最終回となります。

精神科訪問看護の支援を通じて、自分なりの形で社会に参加できるようになり、社会の中で「居場所」や「役割」を見つけられたとき、訪問看護の回数は少しずつ減らしていきます。そして、その方が社会とのつながりを維持できるよう、そっと見守っていきます。

例えば、通所施設に通うようになったり、通学したり、就職したり、ほかの支援機関とつながったりと、その人らしい形で社会と関わることができたとき、精神科訪問看護はいったん終了となります。その後も、支援ネットワークの一員として、周囲から本人の様子について情報をもらいながら、必要に応じて後方支援を続けます。本人が困ったときには、いつでも連絡ができる体制を整え、安心して社会生活を送れるよう見守っていきます。

ひきこもりの方の中には、「自分の力ではもう変われない」とあきらめかけている方も多くいます。そうした方たちは、怖さを抱えながらも、家族や支援者の勧めによって、不安を感じつつ精神科訪問看護を受け入れることがよくあります。

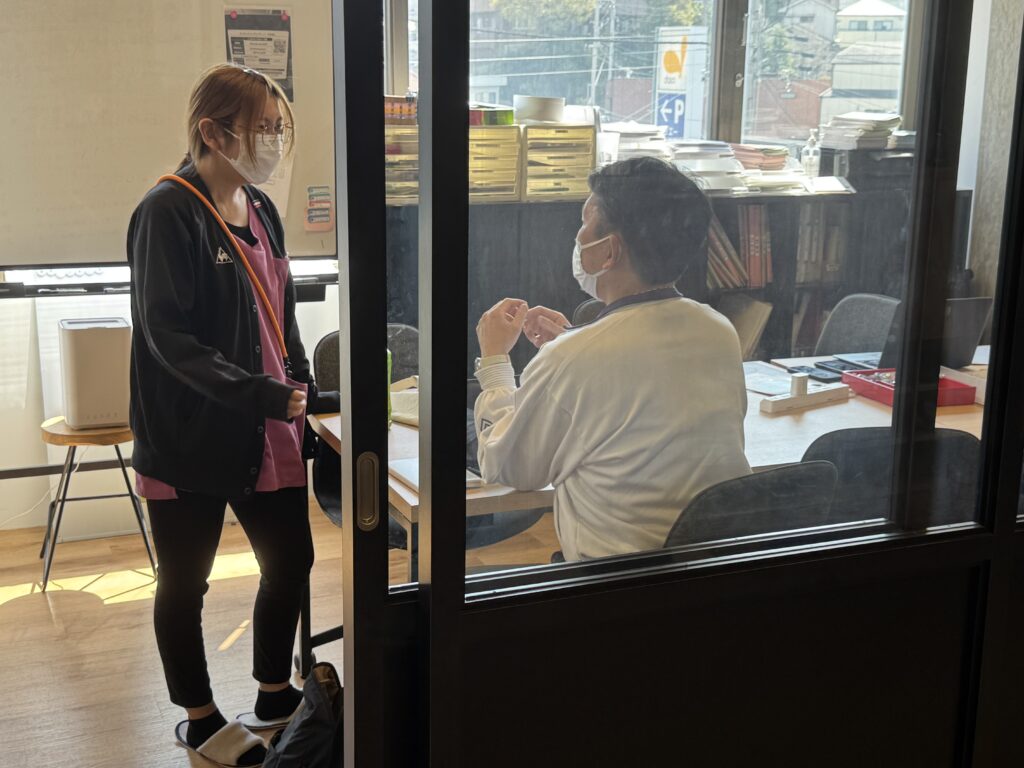

訪問看護が始まった後も、怖さからなかなか行動に移せない日々が続くこともあります。しかし、寄り添う訪問看護師の支えを通じて、「人に頼ってはいけない」といった思い込みを少しずつ手放し、自ら変わっていこうと決意していきます。

うまくいかないことがあっても、「もう以前の自分には戻りたくない」という強い気持ちが支えとなり、少しずつ外出の機会が増えたり、支援機関で出会った仲間と交流する中で、「自分は社会の一員だ」という実感を持てるようになっていきます。やがて、自分に合った働き方を見つけ、「今の自分」を受け入れられるようになっていきます。

こうした変化には、本人の自立の段階に応じて寄り添う訪問看護師や支援者の存在が欠かせません。また、ひきこもりの方にとって、信頼できる家族がつながっている支援機関からの情報は、大きな安心感となり、支援を受け入れる怖さを乗り越える助けになります。

多くのひきこもりの方は、「自分の力では変われない」と感じています。だからこそ、信頼できる支援者がそっと寄り添い、適切なタイミングで背中を押すことが大切だと考えています。

▶︎まとめ

精神科訪問看護のひきこもり支援では、本人およびその家族自身が今後の生き方や社会との関わり方を主体的に決める「自律」を目指した支援を行います。社会参加の実現や就労はプロセスの一つであり、それ自体をゴールとしないよう留意が必要です。精神科訪問看護は、本人および家族の「尊厳」を守り、寄り添いながら支援を進めていきます。

また、一人ひとりの思いを丁寧に受けとめ、本人や家族のペースに合わせたオーダーメイドの伴走型支援を継続していくことが重要です。

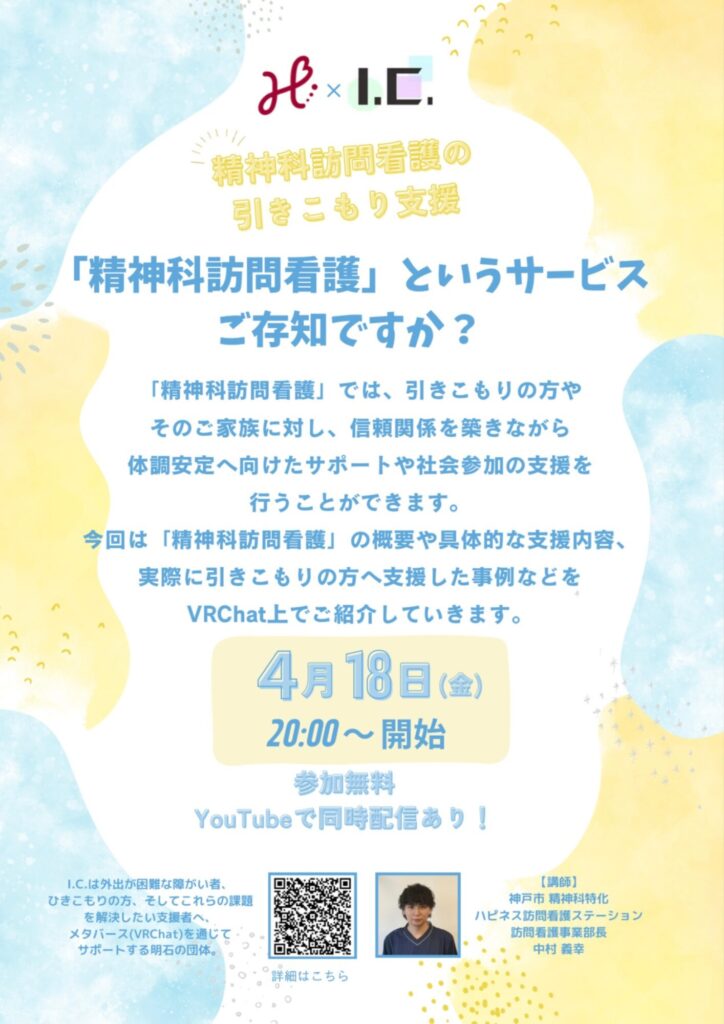

なお、4月18日(水)20:00から、明石市を拠点にひきこもり支援を行う団体「I.C.」様と共同で、『精神科訪問看護のひきこもり支援』をテーマにセミナーを開催します。詳細はポスター画像をご覧ください。